▲傑夫認真進取,獲頒CCSA「學業成就獎」。 ▲傑夫參訪遊戲產業,認知趨勢職涯。

「我最懷念育幼院是在晚上7、8點時,我們一群小孩子會坐在小家樓梯口一起吃零食、聊天,就像一家人,那是沒有煩惱、很溫馨的時光。」傑夫說。

育幼院成長 安適感恩

傑夫和妹妹打從嬰兒期就住在育幼院,接受悉心的照顧,過著有紀律的團體生活。育幼院為了感謝善心人的資助,每年暑假都會環島,一一向贊助單位致謝,他很享受在感恩會中表演「國術」。他認為,練國術擁有健康的體魄,而環島行培養了院生之間的革命情感,感恩則是他童年學到最重要的品格態度。此外,日常的自理技能,讓他比一般小學生更能適應校園生活。

只是,當同學分享家庭生活點滴,他才意識到:多數同學的家很小,每個孩子卻能得到更多的關注和愛護;雖不以自己住在育幼院有何缺陷,他仍對「家庭」心生嚮往。在每半年一次的「返家日」中,才知悉媽媽是原住民,因為家計困難,當初親至育幼院請託老師父收留兄妹。家裡沒有任何爸爸的照片,媽媽也從未提起,傑夫自然而然對生父的資訊毫不好奇。

返家生活 幸福到怨怒

小學四年級時,擔任護理工作的媽媽因收入穩定,前來申請帶傑夫兄妹返家同住。他雖然捨不得離開熟悉的玩伴和老師,但對「我可以得到媽媽很多的愛了」感到雀躍。起始一家三口的生活溫馨美滿,媽媽從不打罵孩子,每早晨都溫柔地喚醒他和妹妹、桌上還已備好了早餐,週末也會問想去哪裡、帶他們出遊。

幸福時光過了幾個月,家裡多了一位成員,媽媽說那是她的男朋友。接著,媽媽為了約會時常不煮飯、不回家、不去工作,少數待在家裡時,也對兄妹倆不聞不問。而傑夫和妹妹只要一點小事沒做好,媽媽的男友就會大聲斥責,甚至抄起水管抽打他們,讓傑夫敢怒、不敢言。有一天,他們清掃家裡,無意中撿到媽媽男友的身分證,性別欄上竟註明「女」,兩人才發現媽媽交往的是一名「女朋友」。

飢餓犯行 再進育幼院

由於家裡沒有收入、媽媽不在家,兄妹平日常餓到中午才有營養午餐可吃。等到全班吃完,他們向老師詢問可否打包剩菜當晚餐,週末就翻箱倒櫃找白麵條或配罐頭吃,即使如此,他們仍常覺得:「好餓!」有一天,妹妹餓到翹課逃學,跑進便利商店偷東西吃,被店員抓到犯行,警察來了,社工也來了,傑夫卻沒有見到媽媽,只知道媽媽同意政府把孩子帶回育幼院安置。

小學五年級時,兄妹倆二度住進育幼院,景物依舊,兩人卻各懷複雜心情,妹妹時常情緒不穩吵鬧抗議,傑夫卻變得成熟冷靜,他說道:「我不恨媽媽,反而鬆了一口氣,終於不用再挨餓了,要是繼續過那種生活,我可能會作奸犯科。如果事情可以重來一次,我想在媽媽要帶我們回家時問她:「妳可以照顧我們嗎?妳真可以付起責任嗎?請不要開出做不到的承諾。」

轉換監護 要自立自強

傑夫再也沒有見過媽媽,升高中要開戶時,社工遲遲聯繫不到監護人,最終政府將監護權改判縣政府。他不再對媽媽有所期待,也對結果釋然,因為:「她不想要孩子,她就必須承擔後果:孩子不是她的了。」在育幼院的教養下,他很清楚:我沒有後盾,18歲離院後我就沒有家了,所以,成績是我的武器,我要努力,不能耍廢,出社會的第一天我就要能夠養活自己!傑夫也考了優異的學測成績,當眾人以為他會選擇國立大學時,他卻選擇北部私立科技學校,因為他作過功課,該校與企業集團合作,相當高的機率畢業後立刻有工作。

甫上大一同時,他與妹妹相繼接受CCSA的自立服務。妹妹入住自立宿舍,經由多方協助完成了汽修高職學程;而他積極和社工討論就學生活安排和未來生涯規劃,參加CCSA舉辦的職涯諮詢和職場參訪活動。他對於「別人可以躺著玩四年,我卻必須努力拼四年」有時埋怨,但總會自我提醒:「別人家裡可能真的有金山可挖,我沒有,但我所有的努力都會回饋在自己身上,成就感是我最大的快樂來源,所以拼吧!」他很感激社工幫他連結和爭取各種獎助學金資源,讓他順利度過大一,生活不必為學業、打工兩頭燒。

媽媽再婚後,試圖聯繫傑夫,並讓他們認繼父,他們婉拒了。他只想好好過穩大學生活,寒暑假時像一般大學生返家,他會返回育幼院探望老師和學弟妹,也和已畢業校友聚餐敘舊。他很珍惜自己的成長歷程,因為正是外界視為坎坷或不幸的背景,讓他懂得:「看自己有的,不要跟別人比較自己沒有的。」「努力會有回報!」「只要有心,每個人都是優秀的年輕人。」深盼這些美善自許的宣言,能為他和失家兒開創與翻轉未來!

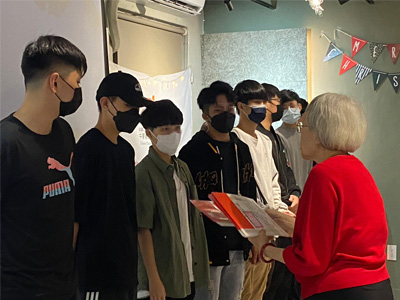

▲歲末自立分享會,共享盛宴。 ▲陪伴兒少,感恩分享活動。