112年11月8日本會CCSA東區工作站於花蓮縣政府社會福利館-603會議室,舉辦本年度「自立服務暨青少年自立歷程分享會」,共24個單位,32人參與,含社政(社會處、社福中心)、警政(少年隊長、少輔會)、教育(教育處、高中、學諮中心)、勞政(就業中心)、及司法單位(花蓮地院主任調保官)及安置機構、兒少團體,齊聚一堂互相交流,提升在地網絡單位對自立服務之瞭解、整合未來服務合作, 一起成為自立少年的支持網絡,陪伴失家孩子在社區中穩定生活與成長。

▲本會秘書長洪錦芳開場致詞

本會秘書長洪錦芳開場致詞中表達:「東區是CCSA最晚成立的工作站,更需要積極與在地網絡單位攜手合作,讓自立轉銜服務更深耕於花蓮。很高興今天見到這麼多網絡單位主管親自出席,少年隊隊長、少年法庭主任調保官、芥菜種會少年之家主任、凱歌園主任,一起關心自立少年,是花蓮少年的幸福。」接著由東區自立案負責社工訾安麗報告「CCSA服務流程與現況」、「112年度提升青少年自立生活適應協助服務量能方案」服務成果。

▲自立服務成果分享

自立服務分享階段,由三位自立少年小妹、芝麻、阿為分享自己的自立故事;小妹就讀花工汽修一年級,13歲雙親離世開始安置,15歲進入自立,16歲與二姊在社區租屋,分享這段時間自己的成長軌跡。安置期間理財課程是紙上談兵,自立後進入實戰,小妹離院存款3萬多元,一至兩個禮拜花光,回頭看自己也覺得非常誇張。發現無法控制想花錢的衝動,當時理解自立等同自由,把「想要」理解為「需要」,意識到理財能力的缺乏,乖乖與社工討論、訂定理財計畫。安置期間情緒變化大,住院頻率很高,覺得被送去住院是機構對自己的處罰,當時吃的藥量很大,對傷口沒有疼痛感,時常感到焦躁想回家,為了達到目的而不擇手段,感覺沒有人可以真正處理問題,安置機構就像監獄,作息很固定,生活不自在,當時為了回家而努力累積積分。來到自立宿舍,想放飛自我,生活沒有約束,想嘗試沒做過的事情。離開自立宿舍後,在社區租屋與二姊同住,生活中手足磨擦多(例:家事、注意音量),意識到生活現實感,生活開銷會留意購買食物的量,每個月房租水電等,一路走來見到自己由內而外的轉變,利用今天整理自己也表達感謝之意。

▲自立少年分享-小妹

芝麻就讀東華大學三年級,分享自己從不當照顧到進入安置機構,最後一步步走向自立的生命故事。芝麻很感謝當年讓她從幽暗深谷,重回光明生活的社工,讓她有一個安全穩定的環境,重新認識自己、認識愛,面對過往家庭不堪的經歷和回憶,她仍選擇努力生活、充實自己,就像開場時芝麻所說的「生命以痛吻我,而我報之以歌」,現在的她積極面對生活,重整過去的經歷,邁開步伐在大學中磨練自己,選擇雙主修社工及教育學程,帶著一路上幫助過她的貴人之祝福及溫暖,在學有所成的那一天,回饋給需要幫助的人。

▲自立少年分享-芝麻

阿為就讀慈濟科技大學四年級,分享從安置至自立後,一路陪伴的重要他人,讓他能站在這裡分享自己的成長,也回饋給其他的自立少年。「老師好友」給予支持、陪伴長大、教我做人、給予快樂、提供知識;「機構協會」提供物資資源、自立宿舍、工作資訊、多元方向、社工陪伴;「身邊貴人」給予無形鼓勵、一碗米飯、一瓶飲料、職場經驗、貼心驚喜(生活困頓時出手相救)。

.jpg)

▲自立少年分享-阿為

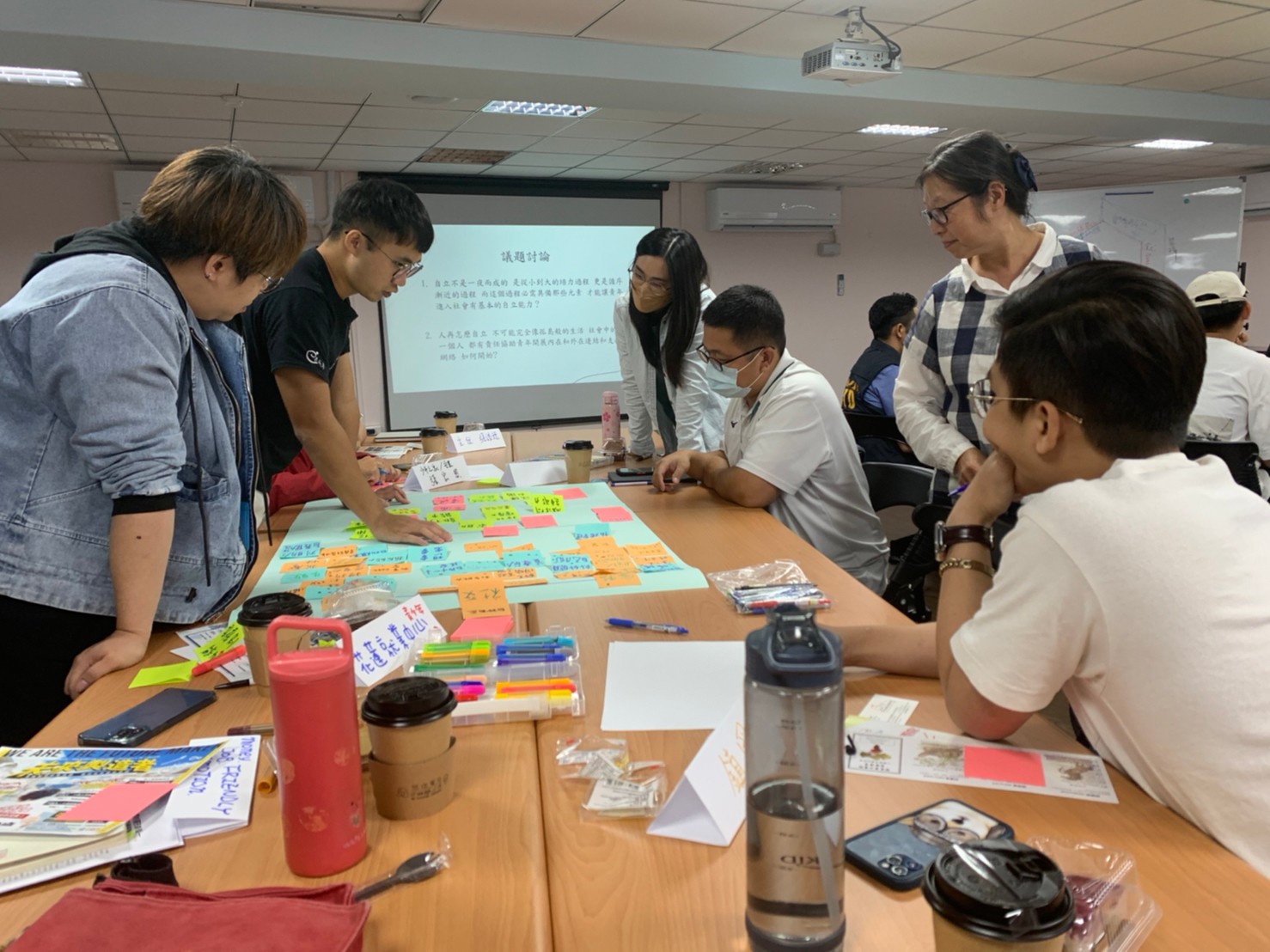

「自立與合作-從帆船理論來看青少年工作的開展」專題中,由萬育維老師提出兩個議題,議題一「自立不是一夜而成的,是從小到大的培力過程,而這個過程必需具備那些元素?才能讓青年進入社會有基本的自立能力?」、議題二「人再怎麽自立,不可能完全像孤島般的生活,如何協助青年開展內在和外在連結和支持網絡?」東區工作站社工訾安麗與張君豪擔任桌長帶領討論,進行20分鐘後換桌,結束前桌長統整結論與分享。時間雖然緊湊,學員間仍熱烈參與,提出實務經驗與交流。最後由萬老師總結,萬老師指出「機構,保護了孩子,也侷限了孩子!」從帆船理論來看,機構給了孩子安穩的船身,但也限制了他與外界的連結、探尋,很多政策、法規是以年齡做為分水嶺和身分認定,但是,自立是延續的、是動態的、是無法速成的,人無法像孤島般的生活,自立和依賴是雙軌並行的生活模式。少年常掛在口中的我很好,這句話的背後有著無限的、說不出口的自尊、自卑、好強、不示弱的複雜心情,所有受傷的人、敏感、脆弱又好強,青少年和網絡間的距離,取決於彼此間的真誠度、信賴度和解決問題的可靠度,因此,「界線是彈性、底線是堅持」網絡間各有專業立場、角色 ,但是,訊息流通、正確性、即時協助、相互補位,謹守網絡間的倫理,是很重要的!

▲自立與合作專題討論

引用萬老師的話:帆船理論的那張“帆”給孩子機會一起探尋無限的可能!帶領孩子理解愛、接受愛、給予愛,一起找到現階段的目標,具體而微小的改變。自立是追尋的目標,我們正在路上!這也是東區工作站與在地網絡單位持續攜手與努力的方向。(CCSA東區工作站/鄭淑華主任)

▲大合照